Energiehilfen für Sportvereine im August beantragen!

(© dpa picture alliance)

Lange waren sie angekündigt. Jetzt kommen sie endlich! Die Energiehilfen des Landes für Sportvereine. Ab sofort können Sportvereine, deren Energiekosten sich nach dem 1. März 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um mindestens 25 % erhöht haben, Zuschüsse für ihre Mehrausgaben für Strom, Gas und Wärme erhalten. Aber es gilt schnell zu handeln, denn die Gelder müssen bis zum 31. August beantragt werden. Der LSB Sachsen-Anhalt hat das Antragsverfahren digitalisiert und das auszufüllende Formular so einfach wie möglich gehalten.

Der Titel des Erlasses klingt kompliziert: „Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Abmilderung gestiegener Energieausgaben im sportlichen Bereich (Energiehilfen Sport)“. Doch die Beantragung der Energiehilfen ist eigentlich ganz einfach. Ziel der finanziellen Hilfen ist eine anteilige Erstattung der entstandenen Energiemehrausgaben im Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023. Grundvoraussetzung für einen Antrag auf Unterstützung: Die Energiekosten des Vereins müssen sich müssen sich nach dem 1. März 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um mindestens 25% erhöht haben. Die mögliche Billigkeitsleistung wird auf Grundlage des Energieverbrauches aus dem Jahr 2021 berechnet.

Billigkeitsleistung für Strom:

- Mehrausgaben von 25-49% 5 Cent pro kWh

- Mehrausgaben von mehr als 49% 10 Cent pro kWh

Billigkeitsleistung für Gas und Wärme:

- Mehrausgaben von 25-49% 1,3 Cent pro kWh

- Mehrausgaben von mehr als 49% 2,5 Cent pro kWh

Die entsprechenden Formeln zur Ermittlung der Billigkeitsleistung sind in den Tabellen des digitalen Antragsformulars bereits hinterlegt, so dass die Vereine lediglich ihre Preise in ct/kWh in den entsprechenden Monatsspalten von Juli 2022 bis Juli 2023 eintragen müssen.

Die Anträge zur Energiekostenhilfe müssen bis zum 31. August 2023 mittels digitalem Antragsformular per Mail vorliegen unter: sportinfrastruktur(at)lsb-sachsen-anhalt.de

Der LSB Sachsen-Anhalt bietet für Vereine, die dennoch Probleme mit der Beantragung haben zwei digitale Infoveranstaltungen zur Antragstellung:

- Dienstag, 01.08., 17 Uhr bis 18 Uhr

- Montag, 21.08., 17 Uhr bis 18 Uhr

Eine Anmeldung für die Infoveranstaltungen ist ab sofort per Mail mit Angabe von Name, Verein und Mailadresse möglich unter: sportinfrastruktur(at)lsb-sachsen-anhalt.de

Mehr als zwei Drittel aller Sportstätten in kommunaler Hand

In Sachsen-Anhalt gibt es etwa 3.900 Sportstätten, darunter ca. 1.200 Sporthallen, 1.000 Sportplätze und etwa 100 Schwimmbäder. Insgesamt befinden sich mehr als zwei Drittel der Sportanlagen im kommunalen Eigentum. Bei der Wärmeversorgung in den Sportstätten dominieren derzeit vor allem fossile Energieträger wie Ölheizungen, Gasheizungen oder sogar Nachtspeicheröfen. Die Verwendung von regenerativen Energiequellen zur Wärmeversorgung stellt noch die Ausnahme dar. Das Gleiche gilt für die regenerative Energieversorgung durch Photovoltaik-Anlagen. Die unzureichende Gesetzeslage zur Finanzierung und zum Betrieb von PV-Anlagen schreckt viele Sportvereine vor einem Investment ab.

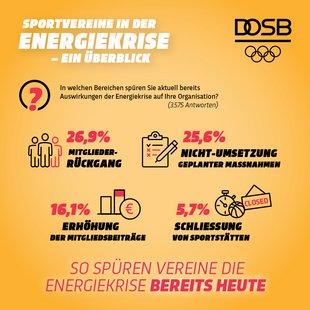

Schließung von Sportanlagen ist keine Alternative

Der LSB Sachsen-Anhalt lehnt die Empfehlung des Deutschen Städtetages ab, Hallenbäder zu schließen und die Schließung von Sportstätten im Allgemeinen zu diskutieren. Dies hätte drastische Folgen für die Sicherheit und Lebensqualität der Bürger*innen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Bereits durch die Corona-Pandemie haben die Sportvereine zahlreiche Mitglieder und ehrenamtlich Engagierte verloren.

Zahlreiche Menschen leiden zunehmend unter Bewegungsmangel im Alltag und den physischen und psychischen Folgen. Jedes sechste Kind habe im Verlauf der Pandemie an Gewicht zugenommen, 6 % leiden an Adipositas und 31 % der Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren haben psychische Auffälligkeiten. Ein Drittel der älteren Menschen sowie über 80 % der Kinder und Jugendlichen erreichen nicht die WHO-Empfehlungen zum Mindestmaß an Bewegung. Diese gesellschaftlichen Schäden dürfen durch erneute Schließungen von Sportstätten und Bädern nicht noch weiter verstärkt werden.

Sportstätten langfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen machen

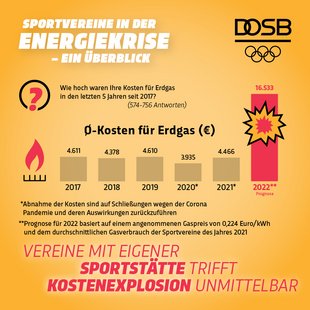

Langfristig gilt es, Sportstätten von fossilen Energien unabhängig zu machen. Mit umfassenden energetischen Beratungen (Ökochecks/Energiechecks), darauf basierenden Investitionen und zusätzlichen Förderlinien (Investitionszuschüsse/zinslose Darlehen) kann die Umrüstung auf regenerative Energieträger vorangetrieben werden. Ein Beispiel: Die Dachflächen zahlreicher Sporthallen bieten ein großes Potenzial für Kommunen und Sportvereine, Sportanlagen so schnell wie möglich weitgehend mit regenerativer Solarenergie zu versorgen. Gleichzeitig sieht sich der gemeinwohlorientierte Sport unter dem Dach des DOSB auch selbst in der Verantwortung, Energie- und Gasverbräuche zu reduzieren.

FAQs: Energiekrise und Auswirkungen auf den Sport

Mehr als 90% der Schwimmbäder werden aktuell mit Gas beheizt. Das Schwimmbad als Sondersportstätte ist diejenige Sportanlage, die den höchsten Energiebedarf aufweist. Sie werden fast ausschließlich durch Kommunen oder private Betreiber betrieben. Nur wenige Sportvereine besitzen ein vereinseigenes Schwimmbad.

Nach DIN-Norm 18032-1 wird eine Raumtemperatur von 17°C bei Sporthallen empfohlen. Die aktuell geltenden AMEV-Hinweise für das Bedienen und Betreiben von heiztechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden geben eine Mindesttemperatur von 15°C in Sporthallen vor (bei schulischer Nutzung 17°C). Des Weiteren gibt es verschiedene Vorgaben von Mindesttemperaturwerten für Sporthallen von Sportverbänden. Der Internationale Volleyballverband (FIVB) gibt als generelle Mindesttemperatur 10°C an, jedoch müssen bei offiziellen Veranstaltungen des FIVB die Sporthallentemperatur zwischen 16°C und 25°C liegen. Der Deutsche Tischtennis-Bund gibt 15 Grad als Mindestmaß für Sporthallen an. Mindestens 18°C sehen der Deutsche Handballbund und der Internationale Badmintonverband (BWF) vor.

LSB-Mitgliedsvereine können Ihre konkreten Probleme mit den Energiekosten unter Angabe von Vereinsnamen und Vereinsnummer hier melden: